スポンサードリンク

|

|

以下のコメントをいただきました。

Z会で磨くといった感じでしょうか。

コメントで埋もれるのは勿体ないので、急遽ですが新たにスレッドを立てました。

公立小中も文章を書かせる機会はある。

うちの小学校は、文章を書かせることを意識しているように感じました。

語彙力・文章力・表現の仕方などなど。

何かある毎に作文を書かせたりしているようです。

ついこの間は、心情を上手く書いたようで、波線に花丸もらえたと喜んでいました。

→口頭報告のみで、見せてもらってない!!見た目は女の子ですが、中身は兄と変わりません…。

そういえば、卒業文集なんて背伸びしまくった文章がズラリでした。

中学に入っても、その傾向は変わらないようです。

主要5教科でうちの子が言ってたのは、

・国語の心情でがっつり意見を書かされた

・社会はレポート提出があった

社会はアジア情勢について将来的な政治経済の展望をまとめて提出したようです。

答えのない課題ですね。

これが非常に楽しかったようで、あれだけつまらないと言っていた社会ですが、いい先生に当たったっぽいです。

評価は3段階だったかな。まずまずだったようです。

意外なのが実技4教科。

音楽鑑賞・技術・保健体育でも自分の意見を書いて提出し、やっぱり点数をつけて返却されたようです。

どの先生もすぐに「評価に入れる」と言うらしく、気が抜けないとぼやいてました。

小学校の「はなまる」から中学では「点数」になっただけですが、評価の重みが今までと違うように感じるのでしょう。

普段の授業でも、論理的に自分の考えを書かせることはやっているようです。

中間テストも記述式はありました。

Z会の高校受験コース 理科の添削問題のような問題で、大体、30字ぐらいでしょうか。

正直、そこまで難しくはありません。

期末もまたやってくるので、もしかしたらもう少し変わってくるのかもしれませんが、上から下まで勢ぞろいの公立ですから。

これぐらいが限界なのかもしれません。

意識格差や情報格差が大学入試を左右する

大学入試改革なんて、きっと誰もが把握済みだと思います。

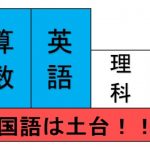

大きく分けてこの2点でしょうか。

・英語4技能(読む、書く、聞く、話す)

・記述問題を導入

※今回は記述問題についてのみ触れています。

英語に関しては、また別途記載させてください。

私も色々なお母さん達と話す機会がありますが、どのお母さんもこれぐらいのことは知ってます。

でも、知ってるだけです。

忠実に実行している人なんて、なかなかいない気がします。

他人をごちゃごちゃ言える立場でもなく、うちも記述式の難しさを知ったのはつい最近です。

合不合の模試でことごとく記述問題が×になり、最後に受けた模試でやっと△が貰えました。

この件もあり、本人も迷うことなく記述問題で定評のあるZ会の中高一貫の発展コースにして、中学から家庭学習で記述式にも意識して取り組める環境を作ってます。

だから、「中学受験すると記述力は鍛えられます」というのはその通りだと思います。

Z会の国語は3月~5月まで添削問題を提出していますが、記述問題は△以外貰ったことがないです。

T大卒夫は、

「要点をピックアップして、〇文字以内にまとめるだけでしょ」と言いますが、当の本人も高校になって練習したようです。

私は国語が一番苦手だったので、それ以前の問題ですが…。

記述問題は、自分一人で取り組むにはちょっと厳しいので、Z会の添削問題はとても役立っています。

記述関係でもう一つ。

英作文もやっぱり自分が書いた内容が合っているのか見てもらいたいですよね。

実は、英語の先生と話をしていた時、ダメ元で「英作文の添削お願いできますか?」と聞いたらすんなりOKだったそうです。

聞いた時はビックリしましたが、塾に通っているわけではないので、学校の先生を活用するのも一つの選択肢なんだと思います。

言ったからにはやりなさいよ!と伝えておきましたが、どうなることやら…。

恐らく、全国統一小学生テストだけ受けていたら、うちの子が記述問題が苦手だと気づかなかったと思います。

作文を書かせたら、はなまるをもらってきたり、代表で書いた内容を堂々と発表する子ですので。

中学も色々な取り組みをしていますが、大学入試を考えるとやっぱり頼りない気はします。

高1で80字。これは確かに長いです。

完全に大学入試共通テストを意識してますね。

情報格差は何とでもなるけど、意識格差はなかなか難しい

今ではネットがありますので、大抵の情報は手に入ります。

だから、情報の格差はちょっと考えにくいです。

そういえば、公立中の定期テストで塾が保管している過去問問題があったと思いますが、何と過去問が配られました!!

たった1教科ですが、本人は大喜びでしたよ。

「フェアに戦ってほしい」という理由でした。

「塾に渡してはダメ」と注文も忘れなかったようです(笑)。

ただ、過去問は解いてみたら、全部分かった…と。実際、テストもそんな感じでした。

うちの子にとってあまり役立たなかったようです。

大好きな先生で、個人的に気になったことなど質問しているようです。

中学の先生との関わり方についても、また中間テストの内容と合わせて記載したいと思います。

重要なのは、得られた情報をどう意識するか(させるか?)です。

全統小・全統中を受ければ、わが子が蛙だったことを嫌でも知ることになります。

ここで手ごたえを感じるレベルまで持っていくにはどうしたらいいか?

記述問題が〇になるには、どうしたらいいのか?

親は子供のために環境を整え、本人は試行錯誤しながら出来るようになるまで、諦めることなく努力し続けていくことだと思います。

Copyright secured by Digiprove © 2019

Copyright secured by Digiprove © 2019スポンサードリンク

はぎはぎさん、こんにちは。さん、ぷりんさん、コメントありがとうございます。

>はぎはぎさん

全統小のやり直しお疲れ様です。

心配はそこまで必要なさそう!!

ちなみに、わが校以上に宿題が少ない学校のように思いました(笑)。

先生も全体のレベルを考えて出しているようですね。

おっしゃる通り、自主学習に充実することが可能ですので、ラッキーです。

>こんにちは。さん ぷりんさん

ありがとうございます。

私もコメントしたいので、また明日にでも。

先生様との関わりでもう少し突っ込んで話をしたいので、新スレッドにするかも。

もしお時間がありましたら、またお付き合いください。

それにしても、学級崩壊って壮絶….。

クソ教師認定には笑ってしまいましたが、そういえばこんにちは。さんの先生もクソ教師でしたね。

強い親の言いなり。あれも酷かった。

おはようございます。

宿題の一つに「家に掲示して毎日歯磨きをして歯を磨いた日の葉っぱに色を塗って学校に提出する」

っと言うのがあります。

6月30日まで葉っぱがありますが、

うちの子は真面目なのでもらってきた日に全ての葉っぱを丁寧に色を塗ってました。

そのまま仕舞おうとして、妻が掲示する穴が開いてないよっと言うと

素直にコルクボードに歯磨き表を掲示してました。

7月になったら学校に提出するそうです。

とても真面目に宿題をやるし、親の言うことも素直に聞く良い子に育ってます^^

1つ言い訳をさせて下さい。

昨年の担任は確かにクソ野郎(言葉が悪く申し訳ないです)と思っていましたが、今年の担任は理解のある素敵な先生です。

要約の宿題は我が校では4年生くらいからあり、どの担任の先生であろうが、どの学年であろうが出されます。

宿題のボリュームもだいたいどの学年、クラスでもこんなものです。

我が校は地域の伝統校で、イメージとしては地域の泰明小学校のようなものです。

大変落ち着きのある学区とされており、地域のモデル校として、先進的?な教育が行われています。

今流行りの記述式問題に対応すべく?やたらと要約宿題が出されるのではないかと。

先生も管理職からの命令でしたらやらざるを得ませんよね。ですので要約宿題は面倒だなと思いつつも先生もお気の毒だなという思いもあります。

仕方がないからやるしかないかと諦めるしかありません。

ぷりんさんの仰るように子供は学校でどのように振る舞っているかは分かりませんが、私は息を潜めて目立たぬようじっとしています。

忍耐忍耐と言い聞かせながら(^_^;)

それにしても学級崩壊ということが現実に起こっているのですね。

入学してから一度も学級崩壊の当事者になったこともなければ、学級崩壊が起こっていると聞いたこともありません。

伝統校だからそんなことは絶対にさせないと学校が目を光らせて管理でもしているのでしょうかね。

こんな学校なのでいくら内申のいらない中学を受験をするからといって学校の宿題を提出しないなんてことはできません。

メンタルが強くなるどころか袋叩きにされてメンタルが崩壊します。

中学受験をする児童の多い学校ですが、宿題をしてこない子なんてクラスに1人、2人です。

中学受験の勉強の両立も考え、ずるいやり方ですが、親が積極的に手伝い時短することにしました。

提出する宿題の見映えがよければ先生も納得するのですから。

歯磨きカレンダーの宿題ありますね。

うちは提出前日にまとめて30日分色鉛筆で塗ります。

ダメ児童の典型ですが、いつか気付くと思い、放置です。

こんにちは。

息子ですが、昨日ようやくハイレベ国語1年が終わりました。

散々、飾り言葉やこそあど言葉に手こずっていましたが、終わってみれば最後のリビューテストも一発で100点を出していました。

何だかんだで、少しずつ力が付いたという事でしょうか???

まだ、ハイレベ読解力が20テストほど残っていますが、やっと終わりが見えてきそうな気配です。

↑遅いっ?

正答率も上がり、ホッとしています。

息子もすぐ100点取れることがうれしいようで、スッキリした顔をしていました。

「夏休み前までにハイレベは終わりにして、夏休み中に最レべを終わりにするつもりでやってみようか?」と言ったら

「無理!」と即答されたけど、おだてて調子に乗せれば意外とイケるかな…(^^;

とりあえず、次の準備としてハイレベ2年を全種類(4冊)ポチりました。

後、Amazonを見ていて「サイパー思考力算数練習帳シリーズ」なるものを見つけました。

どっかい算、植木算、周期算…等、1つのテーマに沿って問題集が作られているようでした。

苦手な分野があれば、その分野の問題集をやらせてみれば効率がいいのかな?

どなたか使用している方はいますか?

話しは変わりますが、そろそろ学校もプール開きになりそうですね。

息子の通う小学校は、水着の色がオレンジが標準です。

一応、水中にいても発見しやすい色という事のようです。

また、無地であればラッシュガードもOKです。

男の子だから気にしなくてもいいかなと思いつつも、私自身が日光(紫外線)で肌が被れるので、息子には日焼け対策の1つとして着せています。

今年も殺人的な暑さになってしまうのかな・・・(--;

初のコメント失礼します。

地方都市に住む小3と年長の男の子がいる、さざなみと申します。

小3の息子は管理人さんやコメントをしている方々のご子息やご息女のように成績がトップクラスではなくむしろ半分より下かも?と思うような子で、ごく稀にテストで100 点をとると「母ちゃん!聞いて聞いて!大ニュースだよ!」と言って学校から帰ってくるという息子です。

周りがみんな公文や学研、塾、通信をしているので、我が家も成績を上げるために何か対策しなければと焦って色々と調べていた所、こちらのサイトにたどり着きました。

家庭学習でも十分できると、こちらのサイトや皆様のコメントで教えていただき非常に感謝しております。

基礎から少しづつ積み重ねて、いずれは成績も上位になれるよう頑張りたいと思います。

こちらではひっそりと読むだけにしようと思っていたのですが、身近な宿題の話題ということで、ついつい出てきてしまいました。

小3の息子の宿題も5月中旬くらいまで、2年生の復習の計算問題100 題、漢字1字につきノート2行練習(だいたいノート2ページ分)、音読6〜8ページ(初見の音読もあり)でした。

計算問題をした後に漢字練習をすると「もう鉛筆が持てない。手が痛い。」と言い、音読もまだ習ってなところだと「まだ習ってないのに何で宿題にするんだよ」と、文句を言いつつしてました。

のん気な私は、「大人になったらもっと納得いかないことが沢山でてくるよ。世の中はむしろそんなことの方が多いと思って生きていきなさい!そのための勉強をしていると思えばいい!」などと適当なことを言っていました。お恥ずかしいです。

こちらで、宿題一つとっても子供のためを思って真剣に考えていらっしゃる方々のコメントを拝見し、自分は息子の勉強に対して真剣に考えていなかったため、息子の成績も芳しくなかったんだなと猛省しています。

このサイトで気づけたことが沢山ありますので、これからも参考にしながら頑張りたいと思います。

長々と失礼いたしました。

皆さん コメントありがとうございます。

ストロベリームーン見られましたか?

基礎英語の時間帯と重なっていたこともあり、我が家はすっかり忘れていて、気づいたときは21時でした。

残念!!

読み返してみたら、ゆうママさん・めかぶさん・公立小兄弟の母さんのクラスがまるで学級崩壊危機と断定しているように書いていました。

すみません!!

文章で伝えるって難しいですね(笑)。

現在、先生様に意見を述べることについて書き途中ですが、もしかして公立小兄弟の母さんの懇談会はざっくばらんに意見が言えるような良い雰囲気での懇談会だったのかしら?と。

以前、長男くんの懇談会がそうだったような?

うろ覚えですみません。

なかなか時間が取れず、コメントも遅くなっています。

また明日以降にでも。

こんにちは、管理人さん。

宿題問題、意外にいい方向に話が向いたと思います。管理人さんの采配がやはりいいんでしょうね。お人柄が忍ばれる文章です。

さて、匿名1さん。

失礼しました。素敵な先生でいらっしゃるのですね。匿名1さんがそう思っていらっしゃるのなら、先生にはちゃんと伝わっていると思います。

ただ私は小学校の宿題は基本国語算数を中心にしたものでいいという見解です。理科・社会の教科書はスッカスカの中身なので、あれでは勉強しづらいと。中学受験の勉強をなさっていたらおわかりかと思います。

ちなみに、学校が伝統校ということであれば優先的に力量のある教師が配属されるので心配には及びません。子どもの家庭学習に悩みネットを彷徨った10年でいろいろと知り合いが出来、○育○員会に出入りしている先生に教えてもらいました。我が子の学校はものすごい学年崩壊を起こしたので、現在てこ入れでしっかりした先生が五月雨式に赴任してきました。立て直す馬力はすごいです。

ところで学校の宿題と家庭学習についてのみなさんのコメントを読んでいて、ふと思い出したこと。

「K大卒でも~」というスレでも書きましたが、友人が会社の人事部にいます。最近の新人は納期が迫っているから早く仕上げてくれと言っても自分のやりたいようにしかしないので、周囲が慌ててフォローして納期に間に合わせたものの、「お礼を言っておけ」と言うと「自分が頼んだわけじゃないのに、どうしてお礼を言わなきゃならないのか」とキレられるし、「これは自分のやりたい仕事じゃない」と言って上司に仕事を突き返すので現場から「あんなやつを採用するな」と突き上げられるという話を聞きました。それで、うちが中学受験の勉強をしているのを知っていたので「勉強だけ出来たって駄目だよ。家の手伝いをさたりしないと、社会に出て使いものにならなくなる」と言われました。

ここでも、記憶に新しいスレの言葉が出て来ましたね。

会社の人事から子育てを見る斬新さに惹かれ、ネットで人事の話をしている方と交流したりしたのですが。ここでも勉強ばっかりの学生が多いという話でした。一流大学卒、英検1級、留学経験あり、立派な肩書きはあるけれど、それを使ってこの会社で何をしたいかという部分がごっそりないと。肩書きを取得したらそれがゴール、そんな感じなんだという話。

何が言いたいかと言うと、「うちはもうそれは出来ているので、やらなくていいですか?」という感覚が、そういう学生を生んでいるのではないかと。

全体のなかの個というものを理解していない。日本は同調圧力が強いので、個を守る方向へ意識が向いたのはいいですが、行き過ぎると他人との協調が失われることもあるんではないかと。

人事の方は、基本体育会系の学生を取ると間違いは無い、組織の理不尽についてもある程度は耐えられるからと言われてました。

習い事をしていると、他人と関わることが多いです。特に本気でのめり込むと人との距離が近くなるので、自然と他人との協調は育まれます。

しかし、翻って家庭学習で他人との関わりってどこにあるんだろう。模試を受けても、顔の見えない不特定多数のなかでの自分の成績、塾に行けば競う相手(良い意味でもありますが)、学校での勉強もしかり。学校の行事をこなしていれば十分という考え方もあるかもしれませんが、学校の勉強で自己都合を優先していれば行事もそのようにこなしていても不思議ではありません。合格したらお終い、次は資格勉強とか、それを使って人とどう関わって行くのか展望がない。

手伝いと言っても先に出て来た話は、基本母親の家事を手伝うことが中心で家庭内の話なのです。しかも母親の言いたいことを察することを要求される話だったので、そこでは主従関係じみた形にならざるを得ません。今、学校で異年齢との交流、地域との関わりと他人との関わりを多く謳った行事が多いのはこのせいなのかと思い至りました。

子どもの学力を最大限にのばすことと、集団のなかで過ごしていく力を育てるということは、どうすればバランスよく出来るのか。親の舵取りは難しいなと思っています。ちゃんと出来ているのか不安だなぁと。

思っていることがちゃんと上手に書けて伝わっているか心配ですが、自分の子どもの成長ばかりに気を取られると、思ってもいないところで足許を掬われるようなことがあるんじゃないかと思ったのです。

とりとめの無い文章になりました。すみません。

歯磨きカレンダーは色塗りが面倒で、我が家もまとめて塗ってます。

色塗りの仕上がりは人様にお見せできません。

娘ですら…です。

グラデーションや陰影も気が向いたときにやってますが、基本的には男どもと変わりません(恥)。

こればっかりは、その子の性格がかなり影響でそうですわ…。

>はぎはぎさん

進捗は順調だと思います。

リビューテストで100点だと安心します。力がついてきていますよね!

ハイレベ読解力はあれだけ手こずっていたのに(笑)。

凄い!成長がみられます。

学校以上のレベルのものをやらせるのは、そんな簡単ではありませんから。

はぎはぎさんも本当に頑張っているのが伝わってきます。

最レべはおだててやらせてください(笑)。息子くんなら、ハイレベ100の時よりスムーズに終わらせるかと。

それからハイレベ2年でも遅くないと思います。

水着って黒か紺ですよね。オレンジって聞いたことがない!!

目立つわ。

>さざなみさん

初めまして!!

息子くんの「母ちゃん」発言に吹き出してしまいました。

うちの末っ子と一緒の学年ですね。

「もう鉛筆が持てない。手が痛い。」→このセリフ、うちでも聞いたことがあります(汗)。

どこも一緒ですね。

初見の音読なんて出たことないです。

地元中進学なら、やり方を間違えなければ家庭学習で十分!

100点稀なら、まずは宿題からでしょうか。

塾等に通わなくても上位層は入れます。

この先、どうなるのかわからないです。

真ん中の子が小5ですが、小4まで競い合っていた子の名前を聞かなくなりました。

計算が遅すぎのようです。

計算式が複雑になり、小さな差から大きな差になったみたいです。

小5まであと2年あります。

お互い頑張るしかないですね

> ぷりんさん

時々?いつも?毒を吐きますので、皆さんから褒められ恐縮です。

さて、K大卒の話。

先生様にモノ申すでもコメントで書き込みがあり、興味深く読んでいます。

個性を尊重しすぎるとただの我儘にしか見えなくなる。

その境界が凄く難しい気がします。

とても大事なところだと思います。

ぷりんさんのおっしゃりたいことは十分に伝わっていますが、私もきちんと出来ているか?といったら不安です。

難しいお題ですが、考えてみます。

ぷりんさんへ

お返事ありがとうございます(^^)

我が校には力量のある先生が来ているのですね。

昨年の担任はどう考えても、うーんという感じがしますが、そうなのでしょうね。

確かに学校の理科、社会の教科書はただ重要な所を覚えさせるという感じがします。

なぜそうなるのかという背景は書かれていません。

もう少し詳しく背景を書いてくれれば親切だなと思いますが学習指導要領もありますからそうもいかないのしょうね。

集団の中の 個 というのは難しい課題です。

表現がおかしいかもしれませんが、学校の宿題も集団行動の1つなのでしょう。

「俺、それ分かっているから授業は受けない」と授業中言うのは許されませんよね。集団行動から逸していますから。

それと同じで「俺、それは分かっているから宿題はしない」は許されない。

個人の都合は関係ない、出された宿題は

つべこべ言わずにやれというのが学校なのだと思います。

これができない人間は将来社会人として組織で通用しない。

個 も大切だけれども、組織の中での 個 だと意識しなければならない。

難しいです。