スポンサードリンク

|

|

ある方からこのようなコメントを頂きました。

ちなみに、今のトップ層は東大京大を目指すより医学部志望のようです。

今はもう東大〇名・京大〇名合格より国立医学部〇名の方がインパクトが強い?のかも。

先に肝心なことをお伝えしなければいけません。

このことですが、中学受験の話だけではなく今では公立トップ校受験狙いの子達もこぞって大手塾通いです。

中学受験ほどガリガリやらないですが、それなりにガリガリやってるようです。

そして、高校受験組はスポーツをやってる子が非常に多いです。

またどこかで記載したいと思いますが、中学受験の子達だけではなく公立トップ校受験狙いの子から敵意むき出しにされ、トラブルが続いています…。

3年後に直接対決しますので、今ではこっちの方が厄介…。

「全ては受験のため」は中学受験の子達だけではなく、公立トップ校受験狙いの子達にも当てはまることかもしれません。

そして、我が家も片足突っ込んでいることは認めざるを得ないです。

コメントくださった方の答えとその理由が記載されていますので、一読ください。

お時間を割いてコメントくださり、ありがとうございます。

非常に興味深い内容でしたので、我が家が気をつけていることを中心に記載していきたいと思います。

ファインマンさんに学ぶ思考力。

「今後、日本に優秀な科学者は誕生しないと思う?」

とT大卒夫にぶつけてみたところ、「ファインマンを読んだらわかるよ」と言われました。

この本、引っ越しの時に処分したと思い込んでいましたが、念のため探したら出てきちゃったんですよ。

こうなったら読むしかない…。

これがT大卒夫からの宿題でした。

実はこの宿題は続きがあり、ファインマン本は全部読んだ方がいいの?と家飲みしていたT大卒夫に聞いてみたら、

「もう20年以上前に読んだ本だから、そんな細かいところまで覚えてないよ」と笑ってました。

適当に言ってみただけ?と思いましたが、本は意外と面白いです。

せっかくなので少し本のご紹介を。

一つケチをつけるとすれば、自伝なので好き勝手に書かれていて、時系列に沿っておらず若干読みにくい?かも。

少し時代錯誤なところもあります。

・11歳12歳の頃は実験室でやりたい放題(遊びの感覚)

・ラジオ修理がきっかけとなりホテルで雑用バイト 時短工夫をしたが大失敗

・MIT時代にダンスもやる

・実は生物学にも手を出している。こちらは素人が手を出すものじゃないと締めくくってます(笑)。

実験室ではアリやゾウリムシにも夢中になっていてます。

・金庫破りは読んでいて爽快。ファインマンさんらしさが爆発しています。

まだ1冊しか読めていませんが、他の本も時間をみつけて読みたいと思います。

〇ご冗談でしょう、ファインマンさん(上)

T大卒夫が感銘を受けた本(ノーベル賞物理学者の自伝)です。

ここで私の感想を述べていてもファインマンさんが型破りな面白い人で終わってしまうので、T大卒夫の見解も記載しておきます。

・ノーベル賞物理学は運でとれるようなもんじゃない。

物理学は自然現象を理解する

・物事を最後まで理解した気になる。納得いくまで。

・たとえ間違っていても、納得いくような答えである。

・上記を繰り返すことが大事。

ファインマンさんが見事に当てはまります。

ちなみに、日本のノーベル賞受賞者が地方公立出身が多いというのも分かる気がします…。

ある方のコメントをご紹介しておきます。

学年が上がる毎に洗練されていくのでしょうね!!

中学入学までにどれだけ机上の勉強以外のことが出来るか。

中学に入ったら、机上の勉強と部活でいっぱいいっぱいになるでしょう。

高校受験組なんて、3年間あっという間でしょうね。

だからこそ、今しかできない実体験は特に大事にしたいとは思っています。

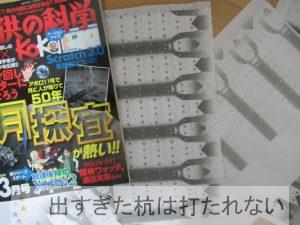

ちなみに、先週はうちの下2人がお菓子作り、そして今週は子供の科学にあった工作をそれぞれ楽しんでいました。

途中ですが、最近の出来事をちょっとご紹介します。

〇子供の科学

輪ゴムスーパーカー。

最初は1mmも動かず。

家にあった長いヘアゴムに変えてみましたが、巻いているときに弾力性がイマイチと思ったようで途中で元に戻した模様。

結局、針金(クリップを代用したようです)の曲げ方に問題があったようです。

何度も試行錯誤して、やっと30㎝ほど進むようになりました。

まだまだ改善する必要はありそうですが、T大卒夫は「まあ、仕組みがわかって動けばいいよ」と言ってました。

これで終了でしょうか。

ちなみに、学校でもキットを使用してこんなのを作りますが、あれは超簡単。それなのに苦戦している子を手伝うことも多いらしいです。

ここにテストの点数が良い悪いは関係ない…。

机上の勉強ばっかりさせてもダメですよ!!

針金を輪っかにするところだけT大卒夫にやってもらったようで、あとは子供達だけで頑張ったようです。

末っ子はペンチの使い方を覚えました。

下の写真は、子供達と何かやるとき揃えておいた方がいいと購入した工具です。

立派なものですが、実際は一部のものしか使ってません(汗)。

放射相称(5角形)です。

拡大コピーしたようですが、それでも折るのが大変と言ってました。

1度失敗したようで、まだまだ完成までは程遠そうです…。

上記のことは、親がやれやれ言ってるわけではなく、自分達でやりたい!と言い出して取り組んでいることです。

時間を忘れて没頭していました。

お庭では、種から育てた大根が立派に育ちました。

大根の葉は触るとチクチクして痛いです。

私も料理の時に触りましたが、想像以上に鋭いトゲなんです。

子供達も大喜びで収穫しましたが、どうしてこんなに葉が痛いのか?

当然ですが、そっちの方が気になって仕方がない。

3人で議論していました。大事にしたい体験です。

家庭菜園は他にもご紹介したいのがありますが、これぐらいにしておきます(笑)。

また時期をみて別途記載します。

今年の冬は野菜の高騰もなく家計も助かりました。

大根も安っ。

あと、何でもかんでもお金を払ってさせることが体験ではないですから。

こういうやり方、実はT大卒夫が一番嫌います。

自然に歯向かうやり方は良質な思考につながらない

シナプスの話など読ませてもらいましたが、子供に無理させているのはその通りです。

T大卒夫も私も、このサイトを読んでいる方々もきっと小学生時代は小学生らしい生活だったと思います。

それが親になった今、幼児から英語にふれさせ、小6で準2級。

勉強面では小学校中学年までは先取りさせませんでしたが、高学年では中学受験用の問題集を元に家庭学習。

※中学からは先取りが大事になってきますので、先月からZ会(中高一貫発展コース)を元に進めています。

模試も定期的に受けさせています。

3人ともそれぞれスポーツをやっていて、日々練習にも励んでいます。

※小6の子は中学から部活に移行です。

友達との遊びも欠かせません。

これぐらいのことは真似しようと思えば真似できます。

こんなのは金太郎飴みたいなもんです。

これが正しいのかは先になってみないとわかりませんが、致命的な差にならないよう最低限のことをさせています。

日本は残念ながらまだまだ学歴社会ですからね。

ただ、実体験というのはなかなか真似できません。

最近だと、猟師さんから罠について教えてもらっている子がいました。

本当、凄いの一言です。

あと、自然だけに焦点を当てなくてもよくて、算数が好きで学問としてどんどん極める。

こんなのも当てはまることだと思います。

金太郎飴ではなく何か突き出ている子はやっぱりどの時代でも重宝される人材なのかもしれません。

総論

T大卒夫とも話をしましたが、結論はわからないでした。

これだけごちゃごちゃ書いているくせに…すみません。

我が家が今取り組んでいることも、先になってみないとわからないです。

大学は行くのが当然と思っているので、今出来る最低限のことはしようと思っています。

国に注文をつけるなら、助成金の在り方はもう少し考えた方がいいと思います。

Copyright secured by Digiprove © 2019

Copyright secured by Digiprove © 2019スポンサードリンク

こんにちは。さん

少し話が違っている……。

繊細、そういう話ではない。

心が弱いことと繊細は関係ない。繊細な人ほど、頑固で自分をしっかり持っている。

単に人間的に弱い人を「繊細」という美辞麗句で飾ってはいけないと思う。

感受性なのか?タフな心なのか?

これはまた鋭いところを突っ込んできましたね(笑)。

ちょっとずるい言い方かもしれませんが、どっちも大事かな。

人に対する思いやりは絶対に必要。

高学年になって、ここが欠けてたら確実に孤立です。うちの子のクラスにいました。

そして意外と難しいのがタフな心を育てること。

うちも凄く大事にしていることです。

心が折れても立ち直り方がわからない?挑戦する前に失敗するのが嫌で逃げちゃう子が多い?

意欲的に行動が出来ない子が多い?

3人ともそれぞれスポーツをやっているので、鍛えられているかもしれません。

これはある方の言葉ですが、「人を傷つけるよりは傷つけられるほうがいい」

この言葉に私なりの考えを付け加えるとすれば、「たとえ傷ついたとしても、また前を向いていけるならOK」。

私もズレたかも。

とりあえず、更新します。

また考えます(汗)。

もし、感受性自体の話をしているのであれば

勉強により悪影響を受けることは無いでしょう。

もし、悪影響があるなら

その子供に、学習への適性が無い場合だと思う。

我が家も一番避けたのは、勉強系幼稚園です。

様々な意味で味わう力を養ってくれる園庭が広く外遊びも多いけど工作や自由な美術活動もあり、何より、給食がきちんと出汁をとってる、おやつも手作りの保育園にいれました、まさに管理人さんのバランス型認可保育園です。

その保育園のために、仕事を続けてるようなところもあるかも(笑)

体調悪ければ、どーしても家ではだしの素使っちゃう事もあるので…保育園様々です。

中学受験は全く視野に入れていませんが、高校受験、大学受験で希望校を突破できるように、本人の能力の最高レベルまで(受験は、本人が自覚と覚悟をもってやるならの前提)伸ばせれば、と思い親なりに、やれる事はやりたいと思ってます。

そもそも大学受験するか、まだまだ分かりませんけど。

中学受験しなくても、スーパーエリート問題集をやってる変わった家庭もあるって事で(笑)

幼児学童期は、勉強により感情、感受性に悪影響を受ける子も、それなりに、結構いるとかな、と思います、

私が思う悪影響をそうととるか否かも人により、でしょうけれど。

例えば作文教室で大人受けする表現ばかり習っていると、本当の自分の感情が分からなくなったりするものです、子どもは。そうならない子ももちろんいると思いますけど。

我が子を良く見る、これにつきますね。

おはようございます。

さくらさん

出身大学より地元トップ校。

田舎(失礼しました(汗))ならではのようですね。

聞いた時は驚きました。

うちの子達が医学部に行きたいと言い出すのか分かりませんが、可能性が0とは言い切れないのでとても参考になります。

国立附属中を受検でしたか。

自主性を重んじる、そして先生方は授業研究に力を入れるので、部活はゆるめですよね。

以前、自主勉が話題になったのですが、卒業までのここ数か月?は先生が自主勉の内容を大雑把に決めちゃうから嫌と言ってました。

ドリル系の宿題が出ているのに、さらに自主勉もドリル系は嫌だと。

結果、自主勉はやらなかった?っぽいです。

→これ真似しないでくださいね(汗)。

小6となると、親の意見を聞いても自分が正しいと思ったらそのまま突き進みますから。

まあ、あとは自己責任。叱られようが知ったこっちゃないです。

勉強スタイルが確立している子なので、宿題が邪魔になってくるようです。

他の小学校に比べたら、宿題は最低限しか出てないので、それぐらいやれよ!って思いますけどね。

今思えば非常に良かったです。

中学も宿題は最低限であってほしいです。

トップクラス問題集の直感(青い表紙に魅かれた気持ちは)凄くわかります(笑)。

私も本屋さんで手に取ったとき、これは他のとは違うと思いましたので。

チャート中1はまだ中身を見ていませんが、青チャートは超有名ですもんね。

うちも使うでしょう。

現在、Z会(中高一貫コース発展の2年)で先取りしているので、今のところ中2で中3の範囲まで終わる予定です。

なので、我が家よりかなり先取りされていましたね。

数か月後にZ会の取り組みも記載したいとは思っていますが、細々とやってるのでいつになるやら(汗)。

小6の自由自在での取り組みが功を奏した?のか、自学自習スタイルのZ会の先取りは非常に分かりやすく苦にならないようです。

今のところは、時間もたっぷりあるのでためることなくやってます。

勝負は学校が始まってからでしょうね。

問題は中3です。

県内統一問題はケアレスミスのみ。自作問題は難関私立高校レベルを意識することが大事かな?と。

高1先取りが出来るのがベストですがどうなることやら。

塾は中3の9月からですか。

おっしゃる通り、解かる問題の解説を聴くのはうちの子達も嫌がるんですよね…。

中3は塾完全否定はせず子供と相談して決めようとは思っています。

通塾といっても、短期間かな。

ありがとうございます。

追伸

今時っ子の姪っ子ちゃんが面白くて成長が楽しみになりました(笑)。

ぷりんさん、仲間のような方と言っていただき、ありがとうございます!

中々、ここまで深く話したり議論する場はリアルではないですものね。

リアルの場だと色々なママさんもいらっしゃるし、中々深く話せないものですよね。

目先の事、先の事、うーん、どちらもでしょうか。

教育については、先の長期的な目標はブレずにやっていきたいと思っております。

目先の事は…どうでしょうか。通知表は担任の主観なので全く気にしてませんし、テストは見ますが点数は無関心ですね、あまりに出来てなかったら慌てると思いますけど、まだ低学年ですし、ね。

模試、は6年になったら考えます。

目の前の問題に、意欲的に取り組んでるか、楽しんでるか、粘り強く取り組んでるか、全てそこを見てます。

変な親だと思われるの承知で言いますと、何回かリビング学習の様子をビデオを撮った事もあります。

自分の声かけの仕方が忙しないな、ヒントではないけど子どもの考えを邪魔する余計な一言言ってるな、とか。

大変多くの気づきがありました。

教育とは私にとっては、子どもの力を親が奪っていないか、信じて待てるか、修行のような感じがしてます。

まだまだ修行が足りず、口出し手出ししたくなるので…。

長期目標と短期目標が矛盾してしないよう、日々修行ですσ(^_^;)